前回、DCOはマスタークロックをカウンタでカウントして希望の周波数の信号を生成していることを書きました。

マスタークロックの生成方法やカウンタ周辺の回路は、Junoシリーズの中でも変遷しています。

Juno-6からJuno-106までは、8253というプログラマブル・タイマICが用いられています。

これは16ビットのカウンタですので、入力クロックを最大65536分の1まで分周できます。

1つの8253に3つのカウンタが入っており、Junoシリーズは6音ポリなので、8253を2つ使って6つのカウンタで6つの周波数を生成しています。

αJunoでは8253は使われておらず、DCOチップにすべて集約されています。

デジタル制御のオシレーターを採用したのはJUNOシリーズが最初で、その肝の部分で使ったパーツがNECのμPD8253というチップなんです。実はそのチップを使った製品はJUNOが最初ではなく、正確にはその前のEP-09(註:エレクトリック・ピアノ)で初めて使ってみたんですよ。それで上手くいったので、シンセサイザーでも使うことにしたと。

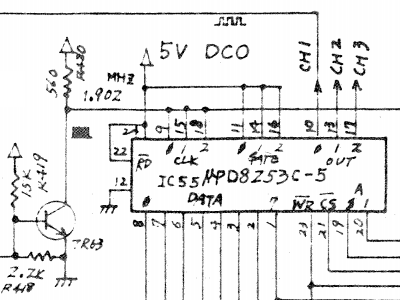

Juno-6/Juno-60の8253周辺の回路図です。

この頃は回路図もまだ手書きだったんですね。

8253のOUT1~OUT3からCH1~CH3のための信号が出力されています。

左のほうに「1.902MHz」という記載がありますが、これがマスタークロックの周波数です。

メンテナンスマニュアルのP14の記載によると、マスタークロックの周波数は可変になっていて、

・ピッチベンダ

・LFO

・チューニング

の値を電圧で与えることによって1MHz~3.5MHzまで変動するようになっているそうです。

クロックを生成する発振回路はアナログで、可変容量ダイオード(バリキャップ)を使った、電圧で周波数を制御できる発振回路になっています。

マニュアルには、ピッチベンダやLFOがゼロ、チューニングが442Hzのときの例として、

「マスターオシレータが1902810Hz、カウンタの設定値が4305であるとすると、442Hzの矩形波が生成される」

と記載されています。つまり 1902810 / 4305 = 442 というわけです。

続くJuno-106では、発振回路が様変わりします。

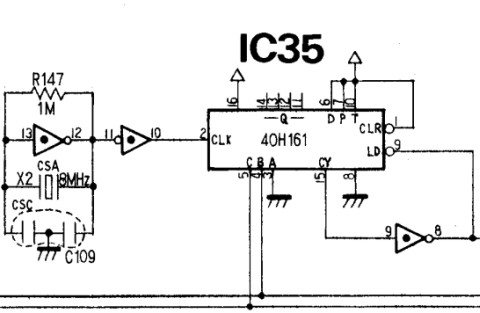

下図は発振回路の周辺の回路図です。

水晶発振子が使われており、周波数は8MHz固定になります。

そして、その出力は4ビットカウンタ40H161で分周されてから8253へ送られます。

この4ビットカウンタの設定値は、Juno106のDCO RANGEのパラメータで制御されると思われます。

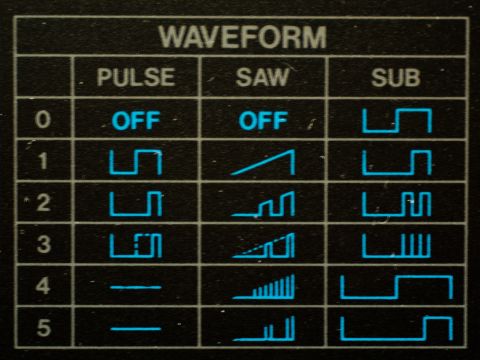

このパラメータの16’、8’、4’という表現はJuno以外ではあまり一般的ではないかもしれませんが、8’(8フィート)が標準設定で、4’に設定すると1オクターブ高い音、16’にすると1オクターブ低い音が出力されます。

先ほどの回路図では、40H161のAがL、DがHになっていますので、設定値は1XX0になります。

つまり、設定可能な値は8(1000)、10(1010)、12(1100)、14(1110)となりますが、カウンタは4bitアップカウンタですので、設定値からカウントアップしていって16になったときにパルスが出力されます。

従ってそれぞれの設定値の場合の分周率は1/8、1/6、1/4、1/2ということになります。

DCO設定が16’のとき1/8、8’のとき1/4、4’のとき1/2に分周されるとすると、8253への入力は1MHz、2MHz、4MHzとなり、8’のときのマスタークロック周波数はJuno-6/60とほぼ同じ設定値になっています。

Juno-106では、マスタークロックにはピッチベンドやLFOの値が反映されません。

これらの値はA/DコンバータによってCPUへ取り込まれ、8253へ設定する値に反映されています。

ちなみにCPUは、NECオリジナルのμPD7810Gという8ビットプロセッサです。

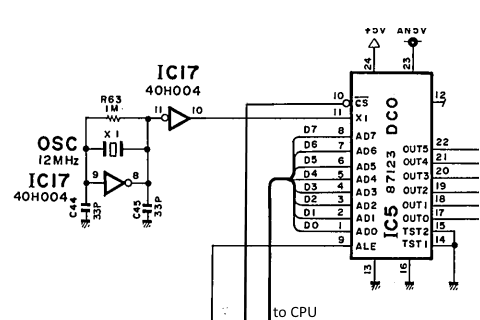

αJunoでは8253はDCOチップへ集約されていますので、下図のような非常にシンプルな構成になっています。

クロックは12MHzになっていますが、これはCPUクロックとの共用になっています。

Juno-106でもCPUクロックは12MHzでしたが、DCO用のクロックは8MHzを別に用意していました。

こんなところもコストダウンの努力なのでしょう。

DCOチップの内部は分かりませんが、12MHzを1/3分周、1/6分周、1/12分周して4MHz、2MHz、1MHzを生成しているのではないかと思います。

ちなみに、αJunoではDCO RANGEに32’という設定も追加され、標準よりも2オクターブ低い音も出せるようになっています。なので、1/24分周した500KHzも生成しているかもしれません。

ピッチベンドやLFOはJuno-106同様、A/Dコンバータでデジタル化して、DCOでの分周カウンタの設定値へ反映されます。

αJunoのCPUは、有名な8051という8ビットCPUの強化版である8052の内蔵ROM無し版である8032です。

このCPUにはA/Dコンバータは無いので、A/Dコンバータは専用チップμPD7001Cが使われています。

というわけでようやくピッチ信号生成の説明が終わりましたが、次回は波形生成を見ていきます。

コメント