Roland αJunoの最大の特徴をひとつ挙げるとすると、DCOになると思います。

JunoシリーズはJuno-6、Juno-60、Juno-106、αJunoの4シリーズですが、すべて「6音ポリ」「1DCO/Voice」という仕様が共通しています。

この制約の中で、シンセサイザーとして「良い音」を追求した結果がJunoシリーズのDCOです。

JunoシリーズのDCOは当初から一貫してユニークな発想で構成されていますが、αJunoのDCOはその集大成と言えるでしょう。

「DCO」=Digitally Controlled Oscillatorなので、アナログシンセじゃなくてデジタルシンセなのでは?

という印象を持ってしまうかもしれませんが、DCOは現代のソフトシンセのような、D/A変換で波形を生成するものではありません。

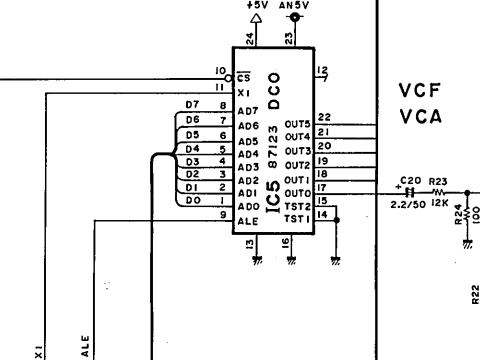

JunoシリーズのDCOは、Juno-6/60ではチップ化されておらず、Juno-106で2DCOをワンチップにしたMC5534Aが開発され、αJunoで6DCOがワンチップ化されました。

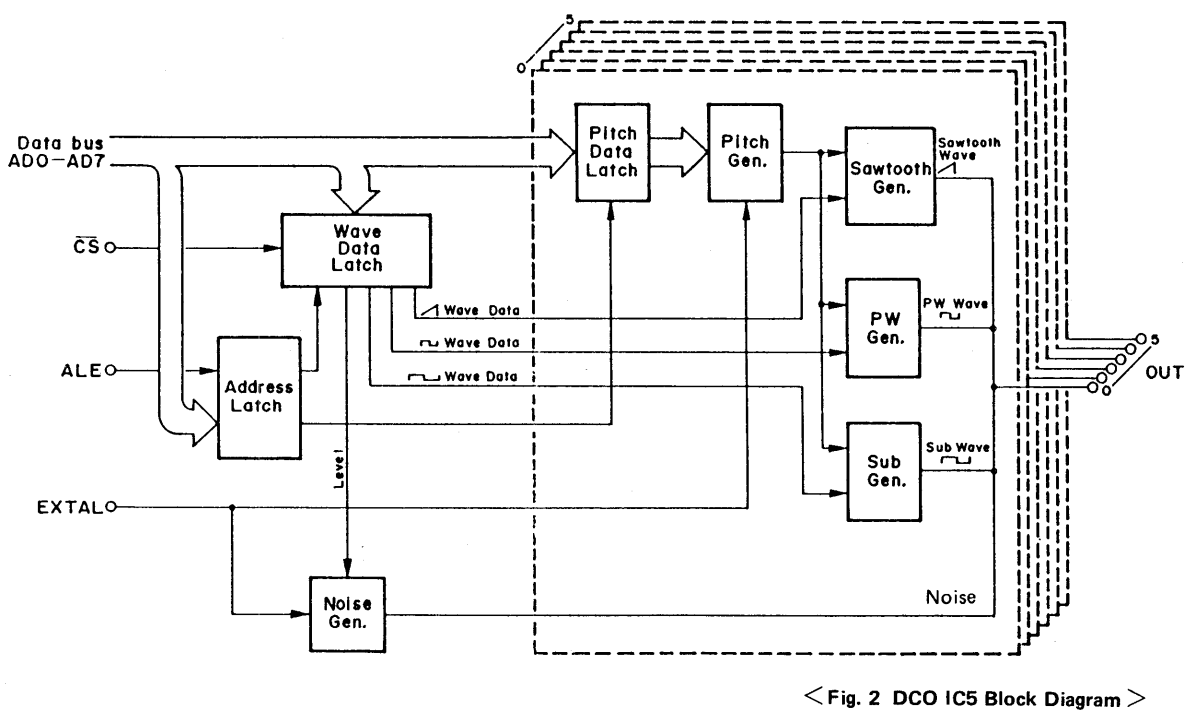

αJunoのDCO「MB87123」は出力端子が6個(6音ポリなので)、チップに命令するためのアドレス/データ兼用の8bitバス、バスがアドレスを指定することを示すALE、それにクロックとチップセレクトの信号しかありません。

洗練されすぎていて内部で何をしているのか分かりませんが、87123の内部構成は簡単なブロック図がメンテナンスマニュアルに掲載されています。

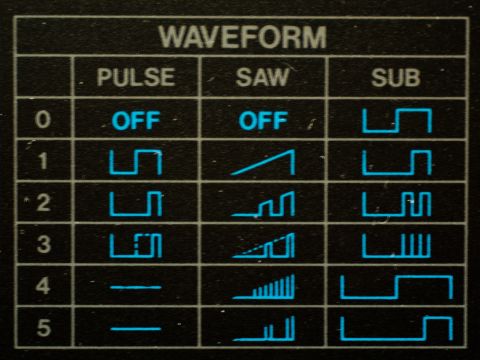

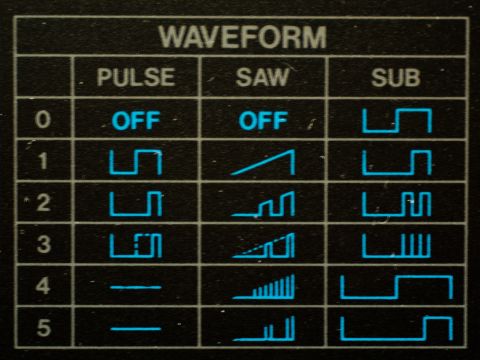

この図を見ると、クロックからピッチ信号を生成し、そのピッチ信号で鋸波、矩形波、サブオシレータの3つの波形を生成していることが分かります。

その波形生成の仕組みについては、αJunoのメンテナンスマニュアルには書かれていないのですが、Juno-6/60/106のメンテナンスマニュアルには解説がありました。

中でもJuno-60のマニュアルが一番詳しく書かれています。

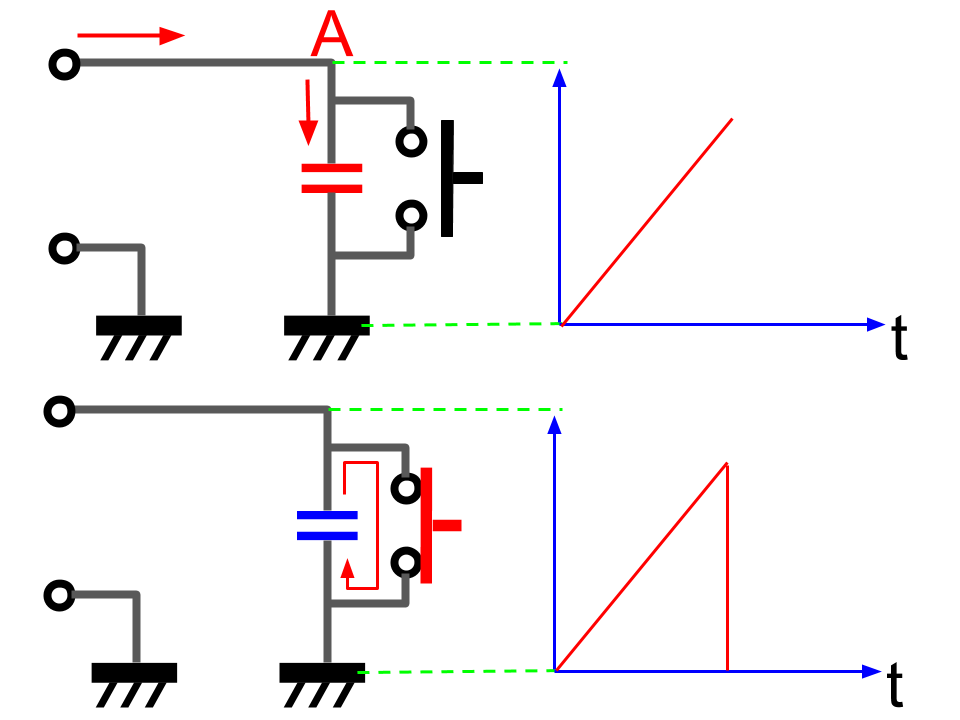

DCOで鋸波を生成する仕組みを非常に単純化すると次の図のようになっています。

左側から電流を流すと、時間の経過に従ってコンデンサに電荷が貯まり、Aの部分の電圧が上がっていきます。

ここで、スイッチを押すとコンデンサの電荷が放電されて、電圧が一気に下がります。

スイッチを離すと、また電荷が貯まり始めて電圧が上がっていきます。

この「スイッチを押す周期」を制御すれば、希望の周波数の鋸波が得られます。

スイッチを押す、とは波形の生成をリセットすることに相当します。

JunoシリーズのDCOは、波形をリセットするタイミングをデジタルで制御しています。

そのタイミングは、数MHzのマスタークロックを16bitのカウンターでカウントすることで作り出しています。

カウンターのカウント値は、生成したい周波数から逆算できます。

長くなったので続きます。

コメント