Synthesizer

Synthesizer logue SDK対応のhvcc用external generator、統合がいったん完了

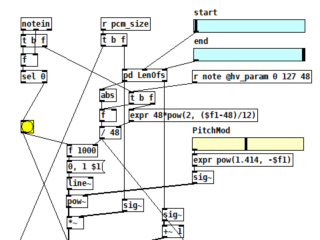

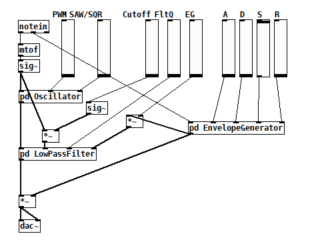

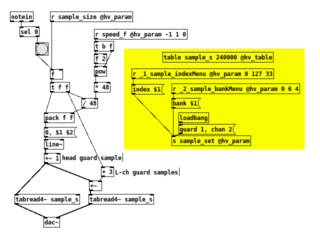

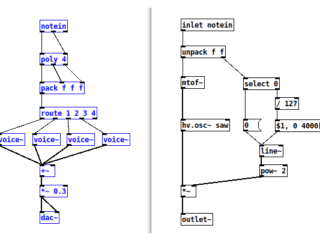

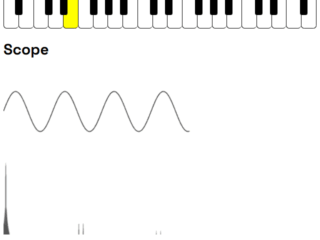

今回も開発ログ的な日記です。先週着手した、logue SDK用の各種hvcc external generatorの統合ですが、いったん完了しました。具体的には、各プラットホーム用のサンプルPure Dataパッチについて、統合版のexte...

Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer  Synthesizer

Synthesizer