KORGさんの新製品、NTS-3 kaoss padが届きましたので、早速いじってみました。このNTS-3はKORGさんからご提供頂きました! 有難く使わせていただきます。

KORGさんの新製品、NTS-3 kaoss padが届きましたので、早速いじってみました。このNTS-3はKORGさんからご提供頂きました! 有難く使わせていただきます。

NTS-3 kaoss padの概要

まず、NTS-3 kaoss padのスペックを簡単にまとめておきます。

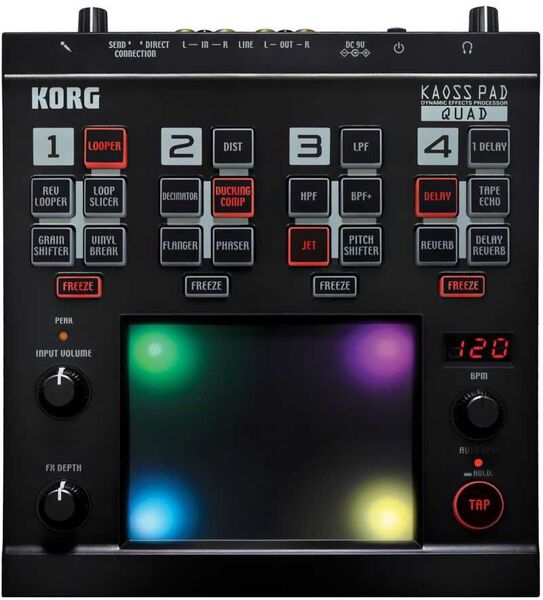

NTS-3の基になっているKaoss Padシリーズは、外部入力音声や、それをサンプリングして再生した音声にエフェクトをかけ、そのエフェクトをXYパッドでリアルタイムにコントロールできるという製品です。エフェクト、というより「音のモジュレーション」であり、コントロール、というより「演奏」に近いかもしれません。

そのKaoss PadをNu:tektシリーズとして蘇らせたNTS-3は、NTS-1 mkIIと同時に発表されましたが、NTS-3のほうを本命と捉えていた人は多いのではないでしょうか。NTS-3はKaoss Padと同様に

・X-Yパッド

・スライダ(FX DEPTH)

の2つのコントローラがあります。Kaoss Padシリーズのシンボルカラーである赤色のLEDを配し、7セグLEDはNTS-1より多い6桁になっています。(ただしNTS-1にあった小数点がありません。)

Koass Padでコントロールされるエフェクトは、内部的には3~4個のよりシンプルなエフェクトを組み合わせて作られていたそうです。それらのパラメータをまとめてX-Yパッドでコントロールすることで、普通のエフェクトとは違う多彩な変化を生み出していました。Mutable InstrumentsのBraidsとPlaitsは、同様な考え方で複数のオシレータを組み合わせた「マクロオシレータ」ですが、Kaoss Padはいわば「マクロエフェクタ」と言えるかもしれません。

上のビデオではKP3の話をしていますが、KP3の後にバイプロダクト的に発売されたKaoss Pad Quadはサンプリング機能とプリセットが無い代わりに並列動作する4つのエフェクタを選択できるようになっていました。その後、ポータブルなMini Kaoss Pad2(私も持っています)、KP3の後継であるKP3+、Miniにサンプリング機能を追加したMini Kaoss Pad2Sという機種が発売されています。

NTS-3 Kaoss Padは、サンプリング機能が無く4つのエフェクトを選択可能で、そういう面ではQuadにちょっと似ています。しかしQuadには無かった、エフェクト同士の接続の自由度やエフェクトの組み合わせで作る「プログラム」が導入されていますので、その点ではKP3に近いとも言えるでしょう。そしてKaoss Padシリーズではプログラムはプリセットしかありませんでしたので、自由にプログラムを作ることができるのはNTS-3だけです。

組み立て

NTS-1 mkII同様、組み立てと言ってもネジ止めだけですので、特に困るようなことはありません。ただ、内部にジャンパピンでSYNC IN/OUTをMIDI IN/OUTに切り替えることができるようになっています(デフォルトはSYNCのようです)ので、MIDIを使用したい場合はジャンパ設定を変える必要があります。

私はMIDIコントローラとして使うことはあまり無いような気がしたので、SYNCのままにしました。これでもPCとのMIDI送受信はUSB経由で行えます。NTS-3が外部からNOTEイベントが受けられるなら、MIDIでコントロールするのもありかもしれませんが、今のところNOTEイベントの受信には対応していないようです。

エフェクトとプログラム

NTS-3 Kaoss Padのエフェクト部は同時に4つのエフェクトを動作させることができ、それらのエフェクト同士の接続は6パターンあります。4つのエフェクトA B C D、並列にエフェクトをかけてミックスするのを足し算、複数のエフェクトを連結するのを掛け算で表すと、

A x B x C x D

A x B x (C + D)

(A + B) x C x D

A x B x C + D

A x B + C x D

(A + B + C) x D

の6通りです。ABCDの4つのエフェクトは独立に選択できるので、例えばバンドパスフィルタを2つ組み合わせたり、同じエフェクトを4回使うといったことも可能です。

コントローラからの入力は4つのエフェクトに同時にかかります。タッチしたままPERFORMボタンをタッチすることで、「HOLDモード」になり指を離してもタッチしていた時の状態が保持されます。HOLD状態ではタッチすればパラメータは変更できますが、指を離した状態にするにはPERFORMボタンを長押ししてHOLDを解除する必要があります。(PERFORMボタンを離したタイミングでHOLDが解除されます。)

また、FX1~FX4のボタンを押すと、ボタンに対応するエフェクトのパラメータが、その時点の値にロックされます(フリーズ)。フリーズの解除は、FX1~FX4の長押しです。

4つのエフェクトとルーティング、各エフェクトの設定、ホールドやフリーズの状態などのパラメータをまとめたものが「プログラム」です。NTS-3ではあらかじめ100個のプログラムがプリロードされており、200個のプログラムを作成できます。

基本となるエフェクトは、現状でビルトインのエフェクトが35種入っており、ユーザエフェクトを最大50個(!)までロード可能です。35種の中にはNTS-1 mkIIにはないGrain Shifterやルーパーなども入っています。エフェクトの一種としてオシレータも入っていますが、MIDIインプリメンテーションチャートを見る限りノートON/OFFはサポートされておらず、音程情報はコントロールチェンジで送るしかないようです。

ソフトウェア

ファームウェアのアップデータと、KORG Kontrol EditorのNTS-3対応版が公開されています。

ファームウェアアップデータはMIDIドライバにKORGのドライバを使用しているかどうかがチェックされますが、Configメニューからチェックを解除することができます。

Kontrol EditorはプログラムおよびエフェクトをNTS-3にアップロード/ダウンロードすることができます。

NTS-3 kaoss padのlogue SDK API

NTS-3のSDKはNTS-1 mkIIと同じく、logue SDK2ベースです。NTS-3とNTS-1 mkIIは同じMCUを使用していますので、ディレイやリバーブなどはそのまま動くのかな、と思ったのですが、そういうわけではなく、若干のAPIの違いがあります。

NTS-1 mkIIからの差分としてNTS-3のユーザユニットの特徴を挙げると、以下のようになります。

・オシレータ、モジュレーション、ディレイ、リバーブという区別はなく、Generic FXという単一カテゴリのみ

・ユニットは最大32KB(NTS-1 mkIIはOSC 48KB、Mod 16KB、DelayとReverbは24KBだった)

⇒NTS-1 mkIIのユニットをそのままロードすることはできないようです。用意されているダミーのプロジェクトもGeneric FX一個のみです。

・パッドからの入力を受け取るコールバック関数void unit_touch_event()がある

⇒NTS-1 mkIIやdrumlogueにはノートオン・オフ用のAPIがありましたが、NTS-3ではこれがデバイス専用の追加APIになります。

・パラメータは8個までで、最初の3つはリアルタイムコントローラとしてPad X、Pad Y、FX Depthのいずれかを割り当てが可能

・header.cに新たにdefault_mappingsの設定が追加され、センサからの入力値をパラメータの数値にマップする関数が選択できる(下図はPad Xからパラメータに線形でマップする例)

・パッドの状態(タッチ開始・移動中・タッチ終了など)や座標を、上記のマッピングは介さずに直接取得するコールバック関数を定義することができる

・パッドの座標値の最大・最小値が定数としてランタイムコンテキストから提供される

⇒ユーザインタフェースがノブ2つから3軸分のパッドに変わるので、それを活かす必要があります。NTS-3のX-Yパッドはシングルタッチで、X、Y、スライダのいずれも値の解像度は10ビットです。NTS-1 mkIIのノブも解像度は10ビットでしたので、単純に10ビットのコントローラが1つ増えたと考えても良さそうです。

・未加工の入力音声が入っているバッファへのポインタが、ランタイムコンテキスト経由で取得できる

⇒これは追加のAPIですが、このAPI経由で取得したバッファからは、パッドに触れていない時も含めて常時、入力音声を取得することができます。逆に言うと、通常のAPIであるProcess(const float * in, float * out, size_t frames)で渡される入力バッファfloat * inで取得するデータは、事前に加工されています。その加工とは、基本的には「タッチパネルにタッチしていない時は無音にする」というものです。いきなり無音にするのではなくフェードアウトさせることは可能で、その設定はNTS-3の「モジュール共通パラメータ」設定(EDITボタンを押したままFXボタンを連続2回押す)の「Release Time」で行えます。(無音にしないという設定はできません。)

この未加工の入力音声バッファを取得するには、NTS-1 mkIIでオシレータピッチを取得するコードと同様に、以下のようにします。

// s_descはInit()で渡されるunit_runtime_desc_t型のデータ

const unit_runtime_genericfx_context_t *ctxt = static_cast<const unit_runtime_genericfx_context_t *>(s_desc.hooks.runtime_context);

float *raw_in = ctxt->get_raw_input();

なお、オシレータ関連のAPIを定義していたosc_api.hはNTS-3でも提供されていますので、これらのAPIを使ってオシレータを実装可能です。ただしNTS-3にはLFOがありませんし、ランタイムコンテキスト経由でのピッチ情報も取得できません。

その他

NTS-3 kaoss padはいじっているだけで楽しいガジェットです。ただ、楽器として考えると、ボタンは普通のタクタイルスイッチですし筐体は基板なので、耐久性には不安が残ります。より頑丈にした「NTS-3 Pro」があれば、普通にKaoss Padの後継を求めていた層にも売れるかもしれません。

また、Kaoss Padの兄弟製品で、Kaossilatorというシリーズがあります。ロジックボードはKaoss Padと同じものでいけるはずなので、ファームウェアのちょっとした変更+HW的にはカラーバリエーション程度で、NTS-3 Kaossilatorは作れるのではと思いました。

Mini Kaoss Pad(左)とMini Kaossilator(右)

コメント